PR アフィリエイト広告を利用しています。

こんにちは!らいむら先生です。

確定申告のやり方を、ふつうの会社員・公務員向けに解説しました。

確定申告は、払いすぎた税金を取り戻すため、節税対策には欠かせない手段です。

ただ、税金は仕組みが複雑でわかりにくい!

しかも今年は国税庁の入力フォームが一新されています。

そのうえ定額減税まで!注意するポイントが増えています、、

今回の記事は、

- 確定申告が初めての会社員・公務員投資家

- 配当控除で税金を取り戻したい!

- 外国税額控除のやり方が分からない…

- ふるさと納税の確定申告をしたい!

- ついでに医療費控除のやり方を知りたい!

そんな方のための記事です!

ふつうの会社員・公務員で配当所得がある人は、同じように操作していけばOKです♪

もくじ

①必要なものを準備する

用意するもの

まずは申請に必要なものを用意しましょう!

次のとおりです。

- スマホ

- マイナポータルのアプリ

- 自分のマイナンバーカード

- 源泉徴収票

- 年間取引報告書

↑「年間取引報告書」については、証券会社のHPからダウンロードしておきましょう♪

さらに、扶養親族(給与所得103万円以下の配偶者など)がいる場合は、その方のマイナンバーと収入がわかるものも必要です。

扶養家族分は、12桁のマイナンバー番号と収入の値だけ分かればOK!

扶養親族分のマイナンバーカードや源泉徴収票の原本は不要なんだね♪

今回、私は確定申告で次の控除を申告し、税金を取り戻します!

- 医療費控除

- 寄附金控除(ふるさと納税)

- 配偶者控除

- 扶養控除

- 外国税額控除

スマホでも申告はできますが、PCの方が作業しやすくおすすめです!

確定申告等作成コーナー

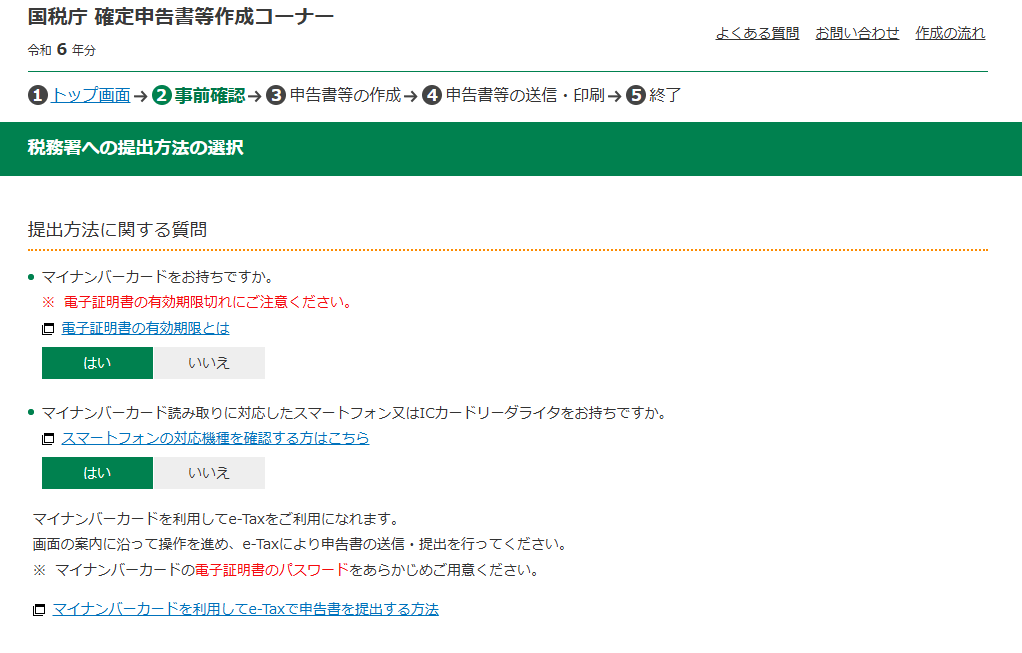

準備物がそろったら、国税庁のHPへ!

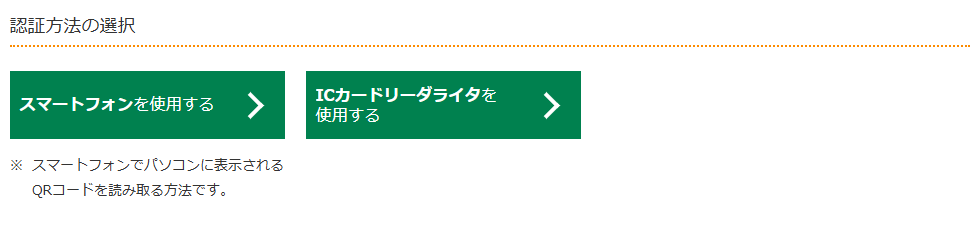

PCに表示されるQRコードをスマホで読み取る形式です。

スマホがあれば、PC用のカードリーダーがなくてもPCで申告できます!

所得税の申告書を選ぶ

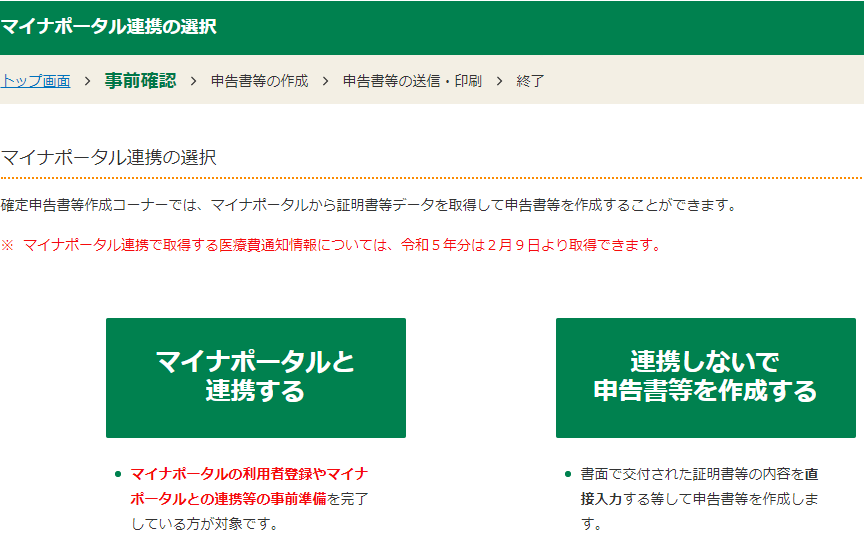

マイナポータル連携の選択

どっちでもOKなので、連携しないで進めましょう!

次に出てくる利用規約に同意すると、マイナポータルでのログインを求められます。

PCで進めていた方は、ここからスマホの出番です。

マイナポータルアプリを開き、最初の画面下部「読取り」ボタンから、PC画面の二次元コードを読み取ります。

※さらに、人によっては、ここから「もっとつながる」の再設定が必要となる場合があります。

その場合も、追加で何回かQRコードの読み込みと同意をすれば、また確定申告の画面に戻ってこれるので、ご安心ください。

これで無事に連携完了!

どんどん進みましょう。

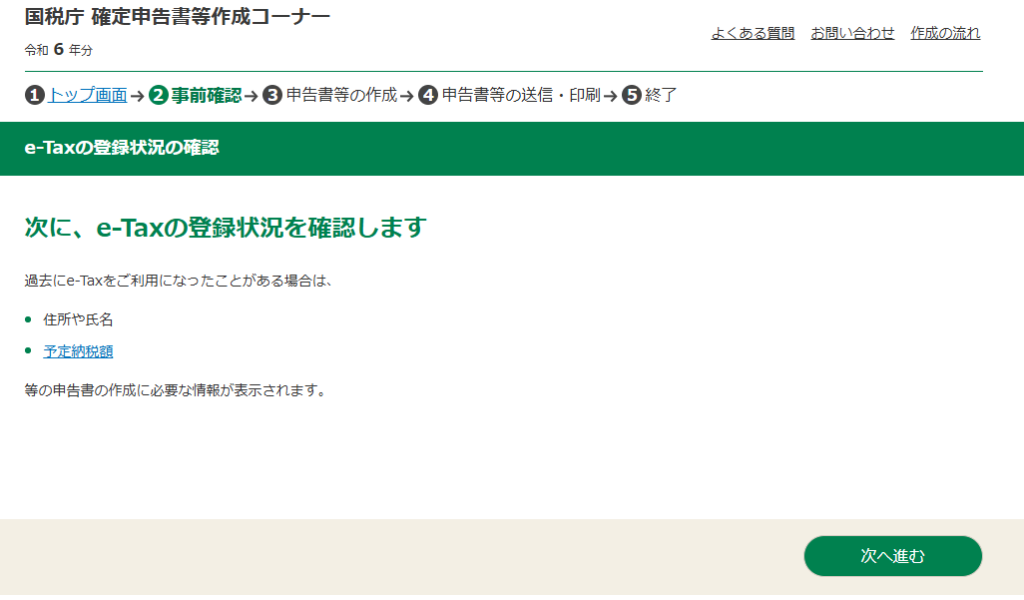

↓過去にe-taxを使用していると、名前や住所などが再利用できます。うーん、便利!

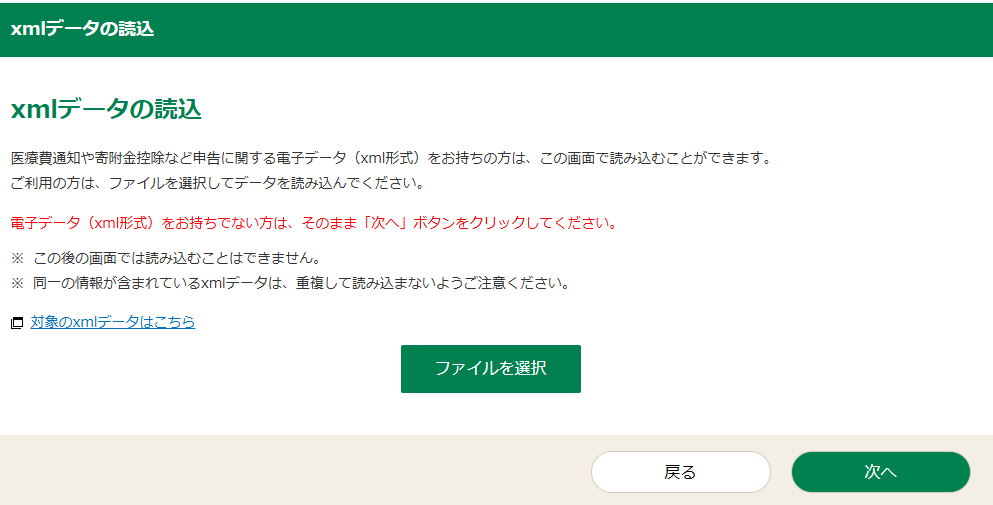

↓医療費や寄附金の控除を受ける場合に、一覧の電子データ(xmlデータ)がある場合は、このタイミングで入力できますが、なくても問題ありません。関係ない方は「次へ」。

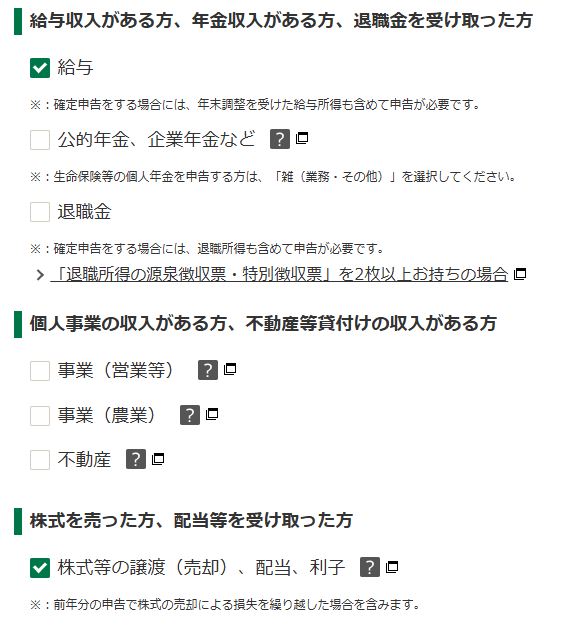

↓生年月日の入力と、申告する所得の種類を選択します。

↓私の場合は、給与と株の所得を申告するので、該当の項目にチェック。

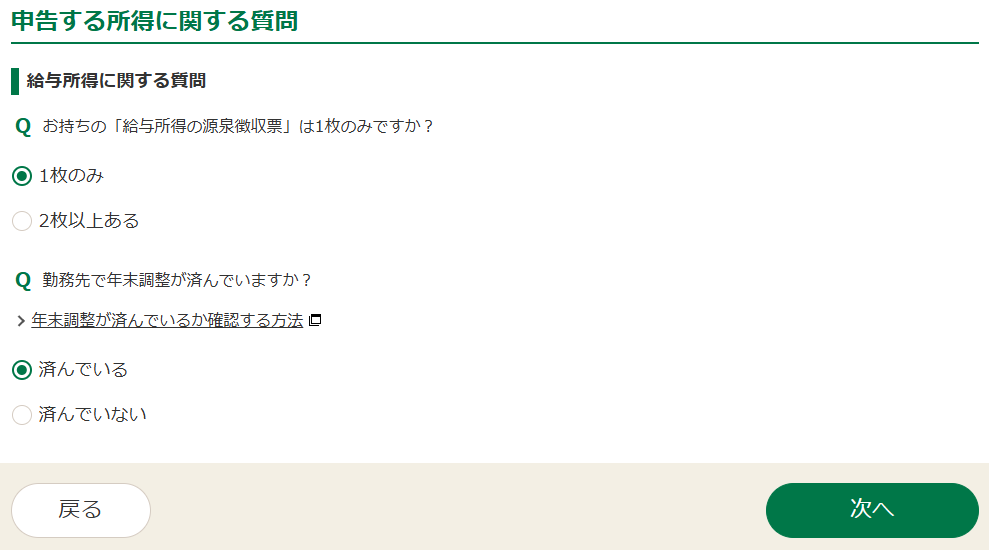

↓給与所得については、職場から源泉徴収票をもらっていると思いますので、このように入力。

②収入を入力する

ここからは具体的な収入を入力をしていきます!

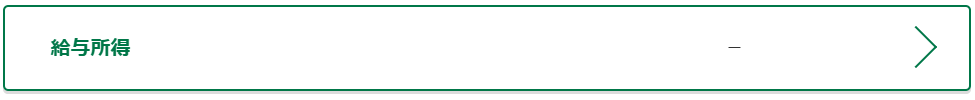

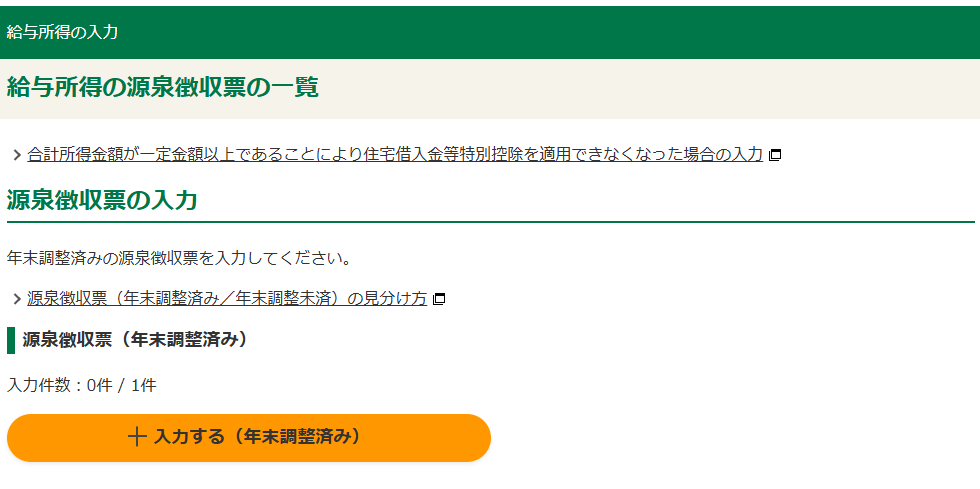

↓先ほどの画面で選択した所得の入力ボタンが表示されます。まずは給与所得のボタンを押してみます。

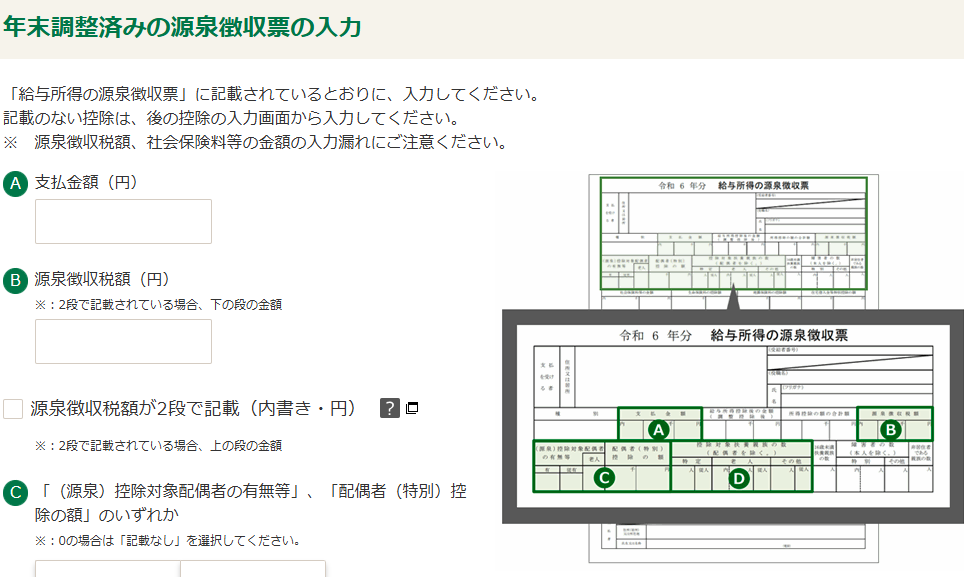

給与所得

「源泉徴収票(年末調整済み)」の内容を転記していきます。

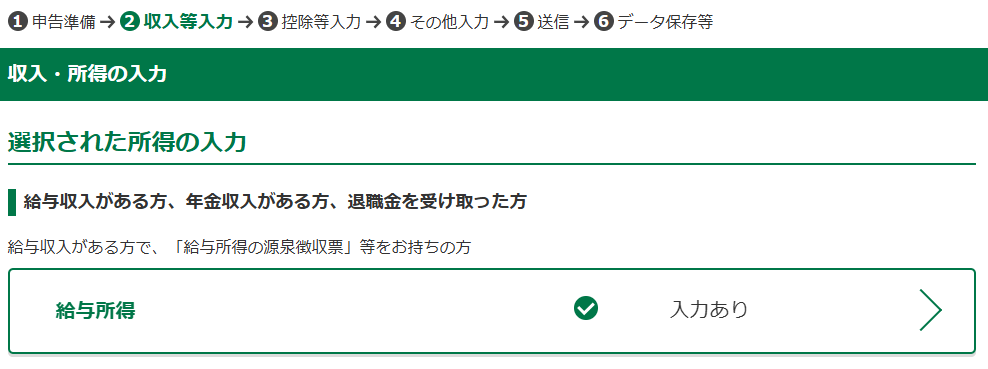

↓入力が完了すると、元の画面が「入力あり」の状態に変化しています。

※2024年までのe-tax申請では、このまま配偶者の所得や扶養控除の入力画面に移りましたが、今年からは変わっています!

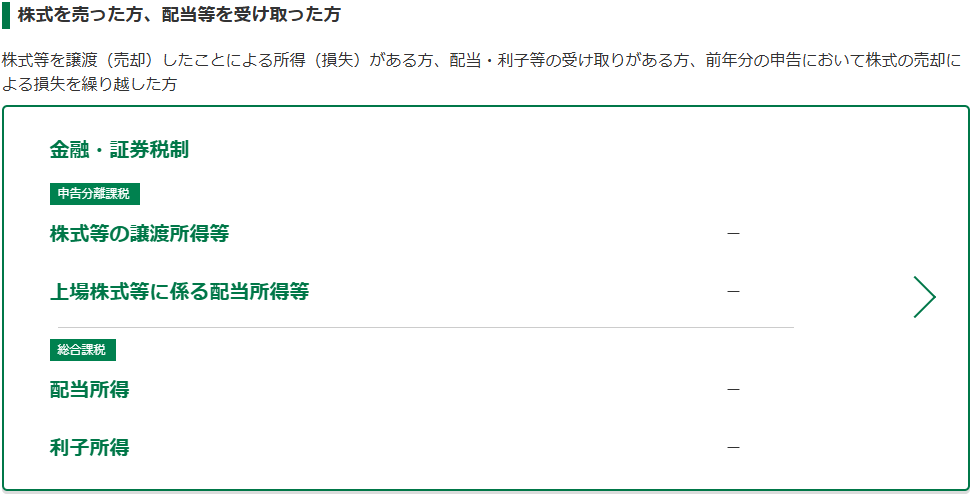

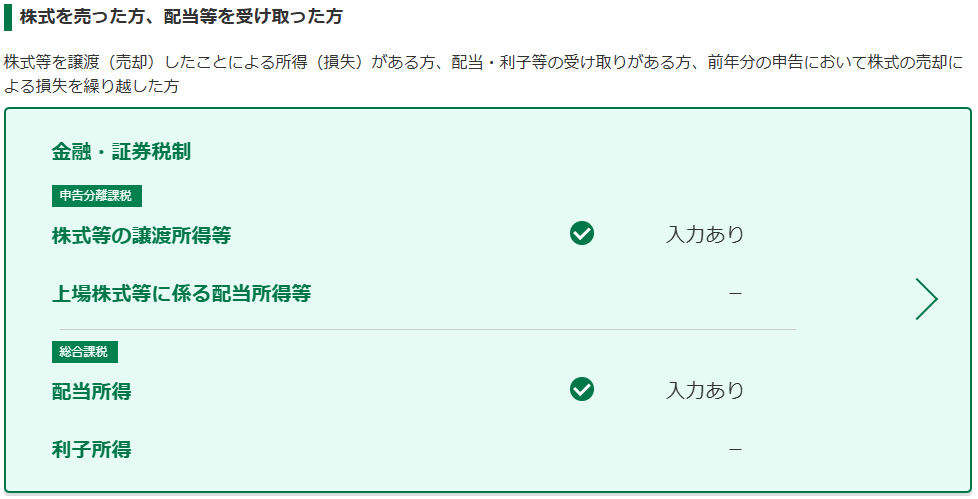

株式等の譲渡所得・配当所得

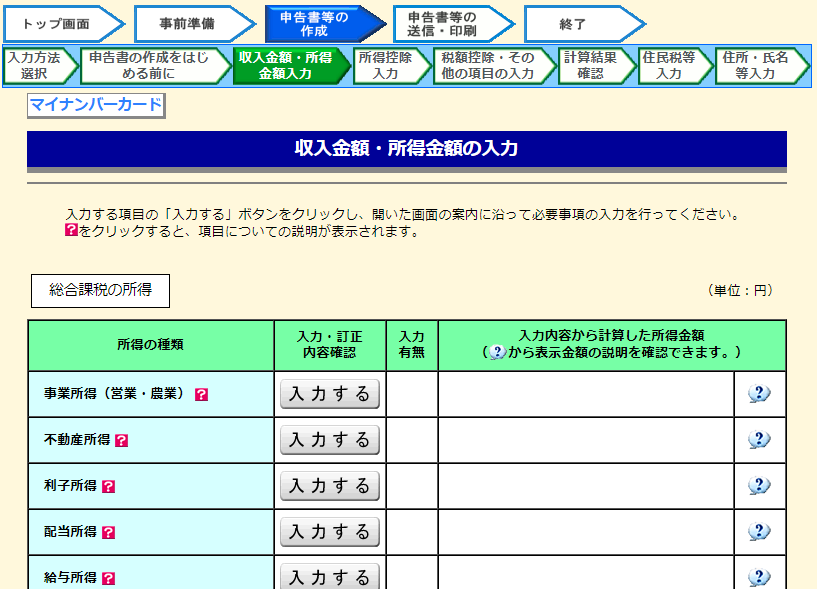

昨年までの画面は↓こんな感じでレトロな雰囲気でしたが、

↓今年は変更され、全体の雰囲気と調和がとれました。笑

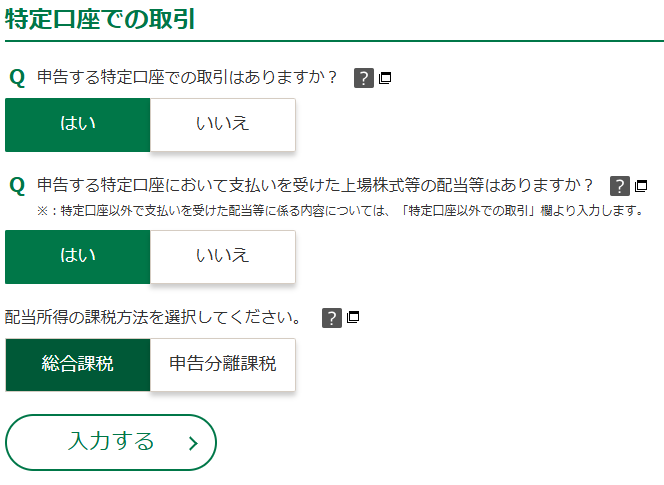

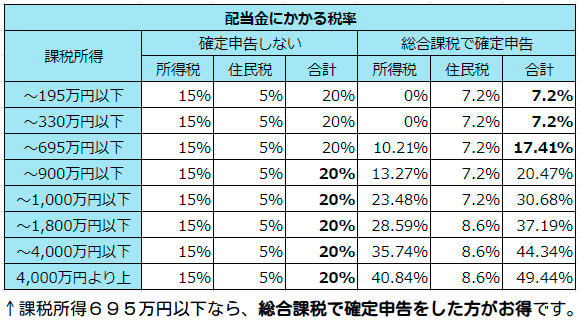

↓課税方法は総合課税を選択。※ここめちゃくちゃ重要!!

詳細は省きますが、次の表のとおり、ふつうの収入の会社員・公務員であれば、総合課税で申告するのがお得になるはずです。

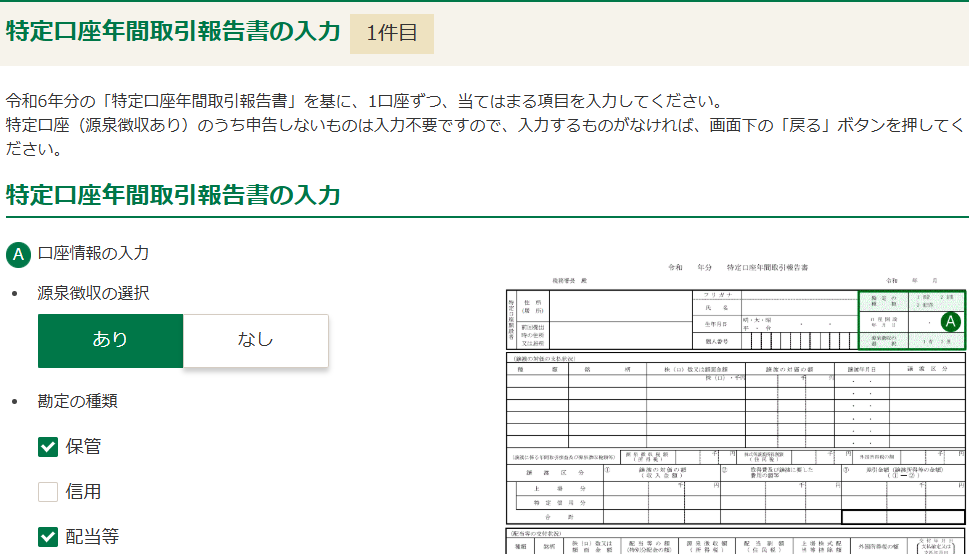

↓特定口座年間取引報告書の内容を入力していきます。

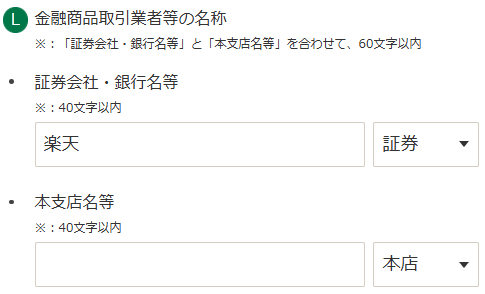

↓ネット証券の場合、支店名は「本店」になります。こんな感じで空欄+本店を選べばOK

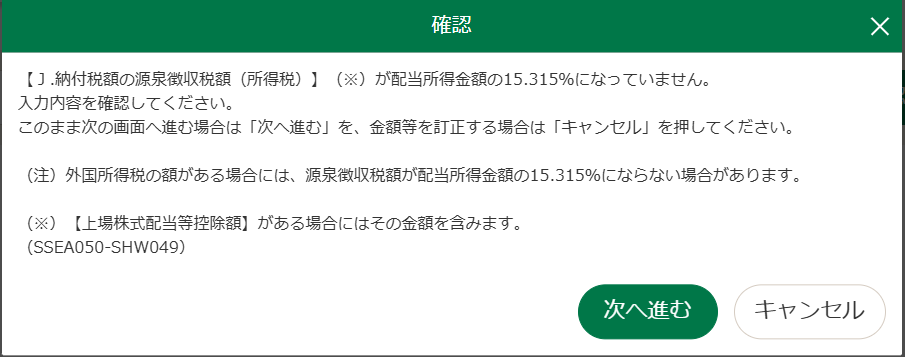

↓米国株からの配当などがある場合、このような確認画面が出ますが、問題ありませんので次へ進みましょう

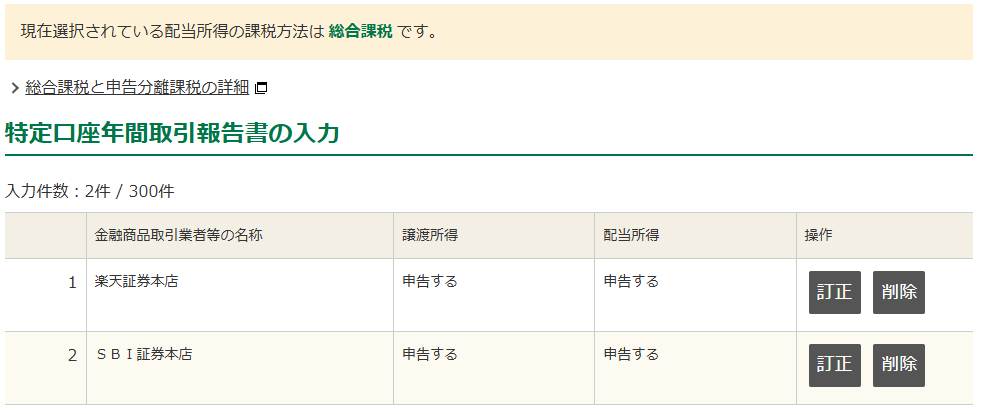

↓証券口座が複数ある場合はすべて入力します

↓元の画面に戻ってきました。

これで収入の入力は完了!

③控除を入力する

納める税金の額を低くするための、各種控除を入力します。

今回、私が該当・申告する控除は次のとおりです。

- 基礎控除

- 社会保険料控除

- 配当控除

- 医療費控除

- 寄附金控除(ふるさと納税)

- 配偶者控除

- 外国税額控除

このうち基礎控除は自動的に入力されています。

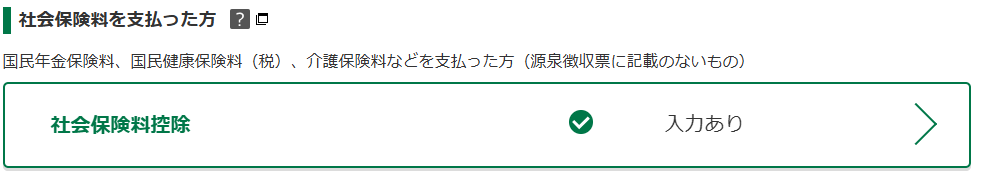

さきほど収入と一緒に入力していた社会保険料控除と配当控除も自動で適用され「入力あり」の状態になっています。

※配当控除は総合課税を選択した場合のみ

それ以外の反映の仕方をみていきましょう!

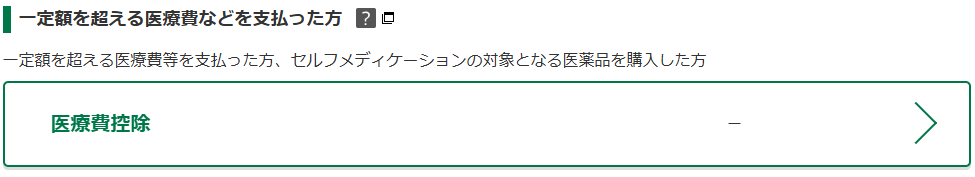

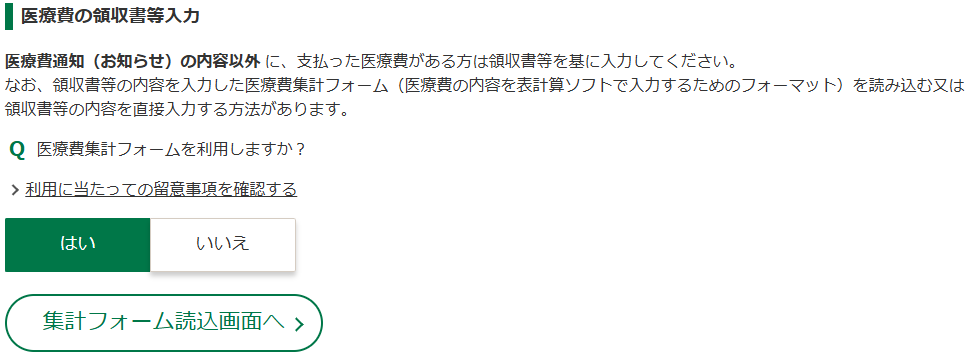

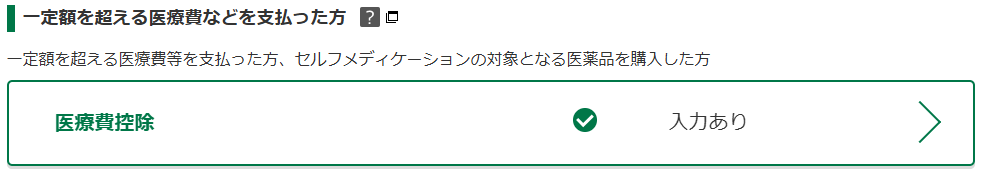

医療費控除

ざっくり10万円以上の医療費支払いがあった場合は、医療費控除を申請しましょう。

昨年、我が家は年間約13万円の医療費がかかったので、医療費控除を入力して税金を減らします!

そのまま入力してもよいですが、私は医療費集計フォームへの入力を利用しています。

↓反映されました!

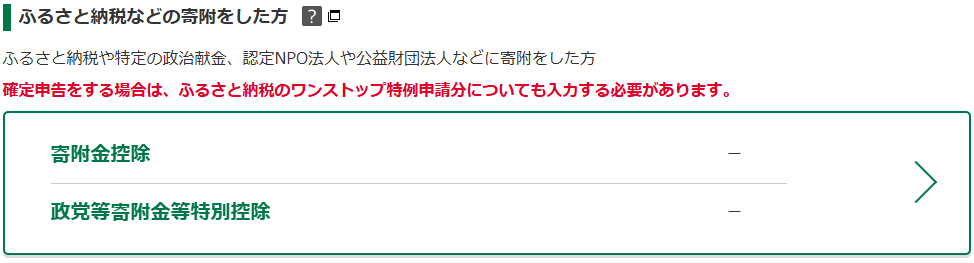

寄附金控除(ふるさと納税)

ふるさと納税の申告をします。

ふるさと納税は、寄附した日・寄附先の自治体名・金額だけ分かれば申請できます。

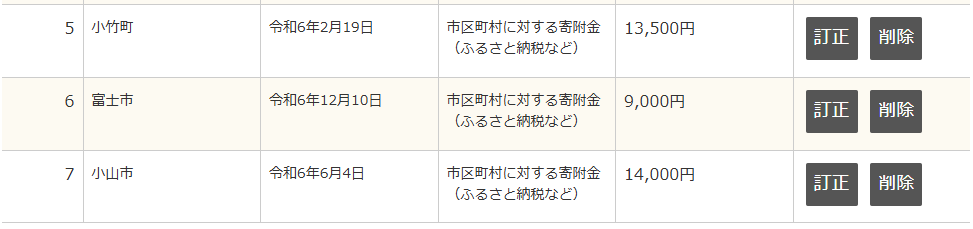

こんな感じですべて入力していくと…

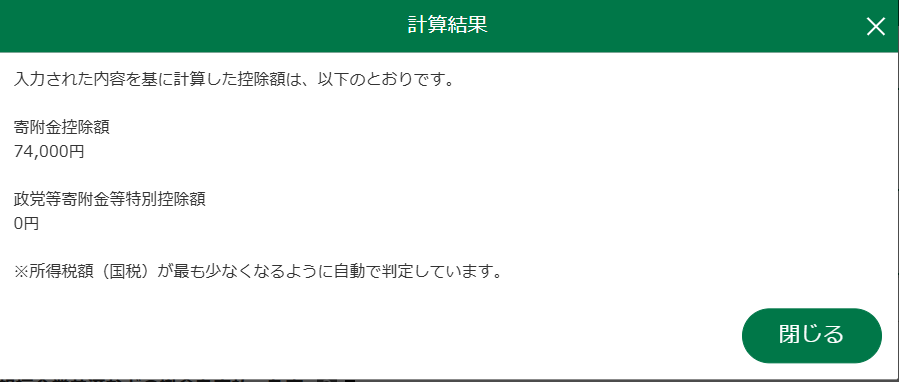

↓上限額の範囲内であれば、「入力した合計額-2千円」の額が表示されます。

ここで表示される額の分、来年の所得税・住民税が安くなります。

「ふるさと納税は所得控除だから、そこまでお得じゃない」って聞いたことがあるけど、ほんとにお得なの?

所得控除だけというのは誤りです!

ふるさと納税は、所得控除と税額控除の両方が適用され、上限額まで税金が引かれます。上限額まで利用すると、すごくお得です♪

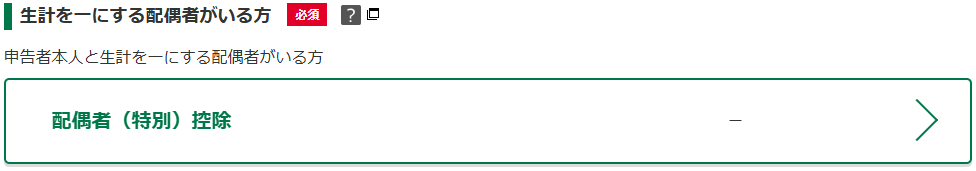

配偶者控除

続いて配偶者控除です!

配偶者の所得が一定以下の場合、所得控除が受けられます。

配偶者の源泉徴収票(給与収入がある場合)や年間取引報告書(株の収入がある場合)から転記しましょう。

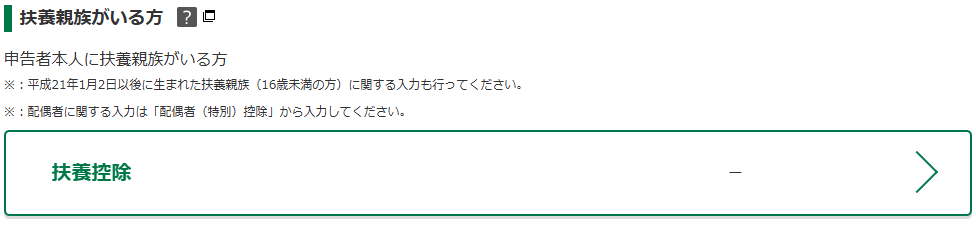

扶養控除

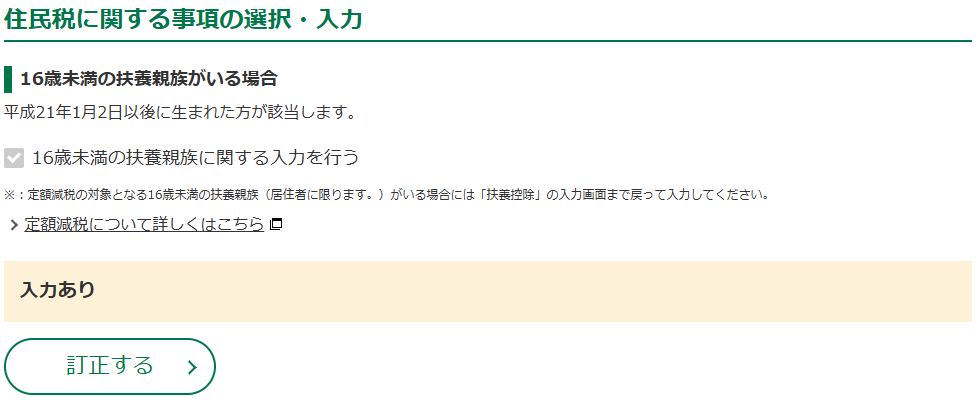

16歳未満の子どもを扶養している場合は、2025年の要注意ポイントです!!

本来、16歳以上の扶養親族がいる場合のみ入力するコーナーです。

しかし2025年は定額減税の計算があるため、16歳未満の子どもを扶養している場合もこちらで入力します!

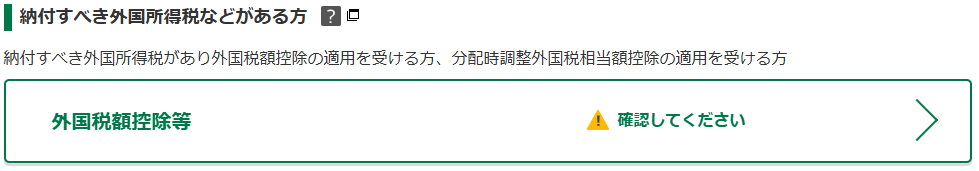

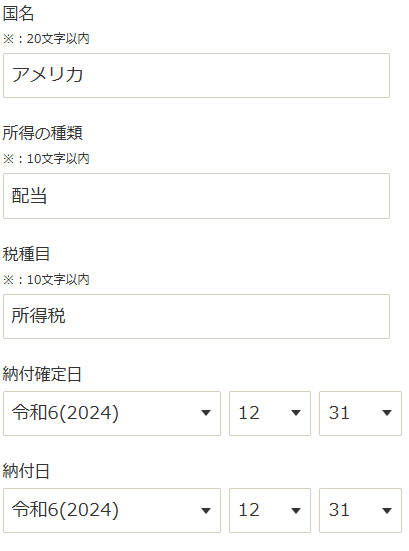

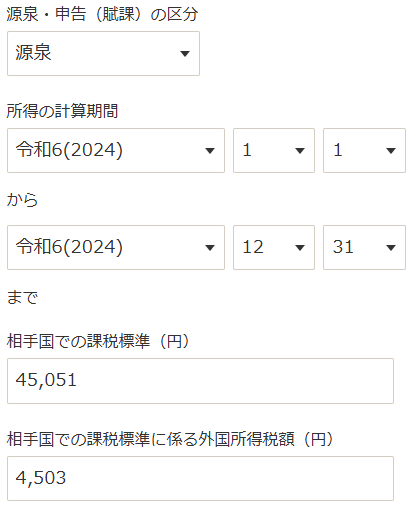

外国税額控除

外国株をやっている方は、外国税額控除の申告もしましょう!

↓補正をクリックして次へ

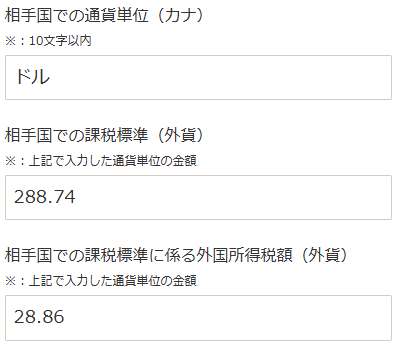

色々と聞かれますが、↓こんな感じで入力すればOKです

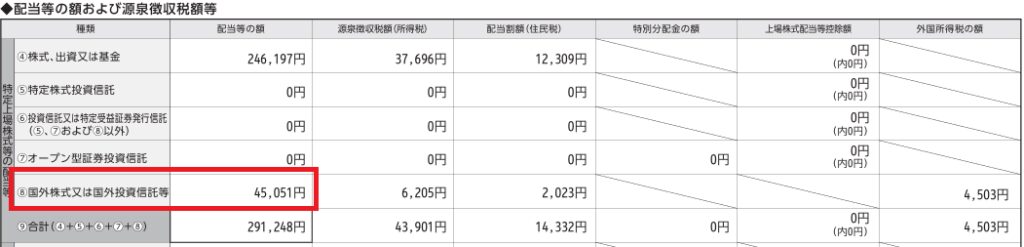

「相手国での課税標準」は、年間取引報告書の⑧欄を使用します。↓

↓円をドルに換算した値も必要。申告する時のレートでOKです。「●円 ドル」でグーグル検索♪

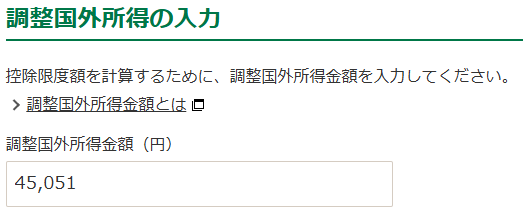

↓次の画面に進むと出てくる「調整国外所得」は、海外から得た所得のことなので、私の場合は米国株からの配当金の額と同値です。

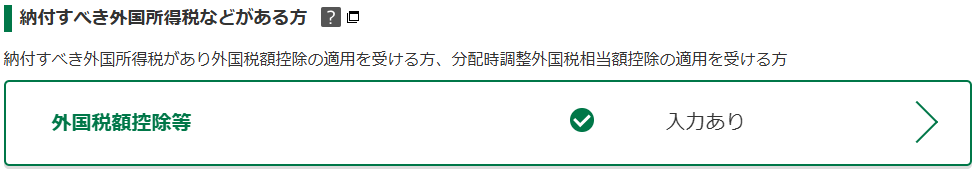

以上で外国税額控除は完了です!

↓元の画面に反映されました。

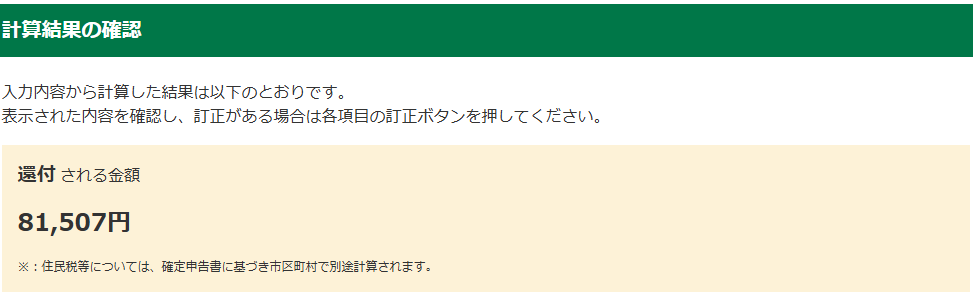

計算結果の確認♪

ここまでの積み上げで、還付される金額が表示されました。

おお、8万も返ってくるのか!!(興奮

ここまでくればあとわずか!!

その他の項目

続いて次の画面。「住民税等に関する事項」に進みます。

↓16歳未満の子どもを扶養している場合、「入力あり」になっているか確認しましょう。

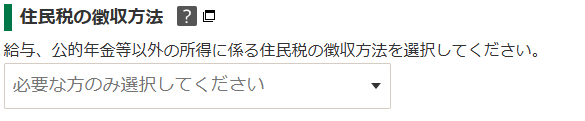

↓住民税の納付方法を選びます。

住民税の徴収は、「特別徴収(給与から天引き)」か「自分で納付」かを選べます。

それぞれ次のような特徴があります。

住民税の「特別徴収」

- 毎月の給与から引き落としになる

- 12分割して毎月引き落としのため1回あたりの負担は少ない

- 自動引き落としでラク

住民税の「自分で納付」

- 1年分を先にドカッとまとめて払いたい

- 自分で納付する手続きが必要

- 職場に自分の住民税額を知られずに済む

※2023年までは、住民税の納付方法だけでなく申告方法も選べましたが、2024年から所得税と同じ申告方法に統一されました。

先に進むと、本人情報や家族分のマイナンバー等を入力する画面となります。

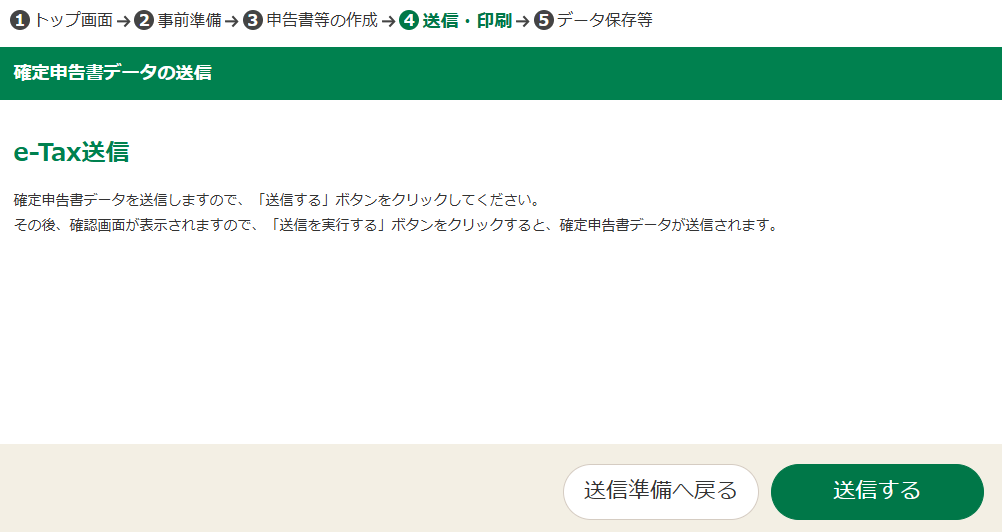

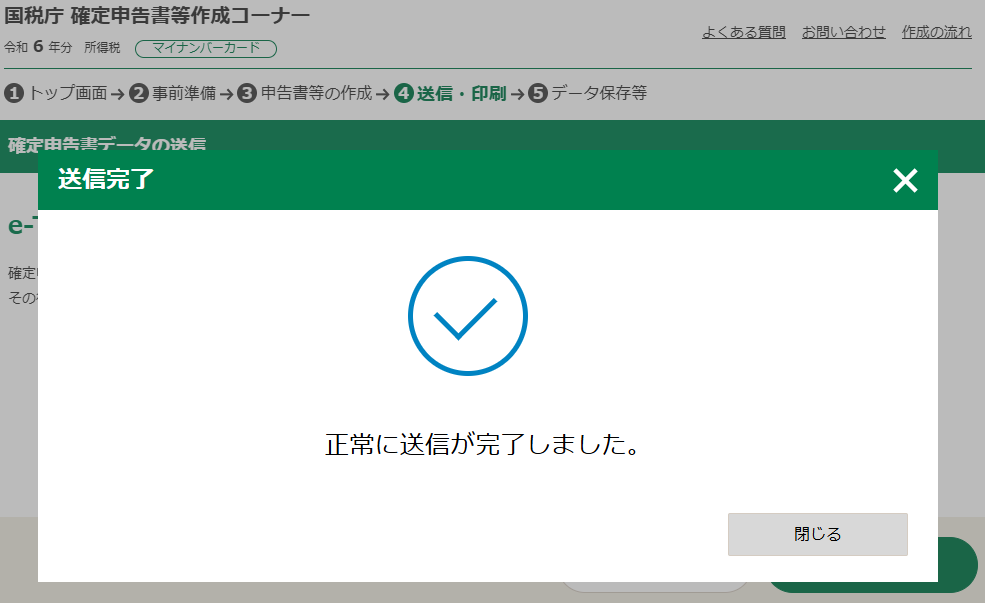

④データを送信する

データの送信

長かった入力もやっと終わり、いよいよデータを税務署に送付します。

↓このあたりはすべて無視してOKです

↓もう少し…!

送信完了!

お疲れさまでした!!

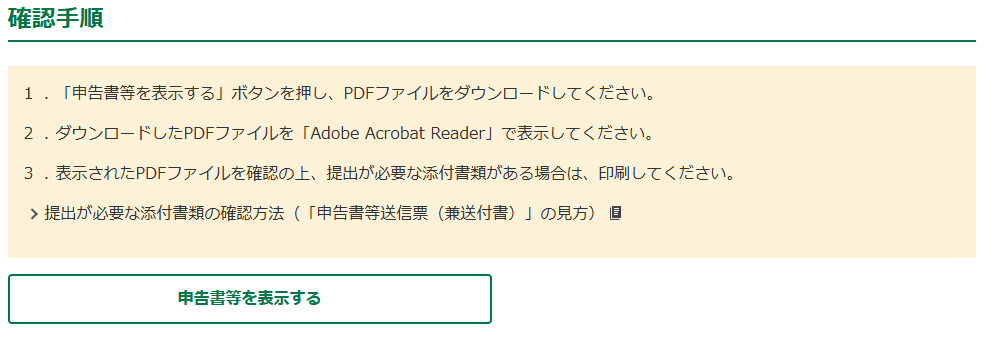

送信データの保存

送信したデータは保存しておきましょう。

以上で確定申告は完了です!!

全部通して、30分あれば十分完了するかな。

慣れれば15分もかかりません!コスパ◎!

還付までは3~4週間ほどかかりますので、還付金を何に使うか、ワクワクしながら待ちましょう♪

それではまた!